顧問・代表世話人ごあいさつ

日本人の平均寿命が延びて、長寿大国となったことは、喜ばしいことですが、一方、出生率の低下もあり、超少子高齢化は、日本にとって厳しい現実です。

厚生労働省は、現在、日本の高齢者人口は3,500万人、認知症高齢者は500万人と公表しました。軽度認知症障害(MCI)も含めると、高齢者の4分の1は認知障害があることになります。

これは、日本国民にとって、市民にとって、深刻であり、重大な問題であり、皆さまお一人お一人が、自分の問題として考え、取り組むことが重要であります。

まず、「認知症」の中には、予防可能なものがあることを知っていただき、生活習慣を変えることで、予防に努めていただくことが大切なのです。

また、早期発見・早期治療によって、ご本人やご家族のQOL(生活の質)を維持できることも可能です。

さらに、不幸にして、認知症が進行してしまった場合も、その介護(ケア)の仕方によって、ご本人やご家族の生活が、より良い状態になることも可能になります。

厚生労働省も2015年に「新オレンジプラン」を公表し、基本的な考え方として「本人の意思の尊重と地域での生活」を強調しております。具体的には「認知症の理解、適切な医療・介護、若年性認知症施策の強化、介護者への支援、認知症の人への地域作り、予防・診断・治療・リハビリ・介護の研究、認知症の人や家族の視点の重視」など7つの柱を挙げております。

また、2019年6月に、内閣から「認知症施策推進大綱」が出され、認知症の人との「共生」と「予防」を両輪として施策を推進することが示されており、現在国会では「認知症基本法(案)」が審議中でございます。

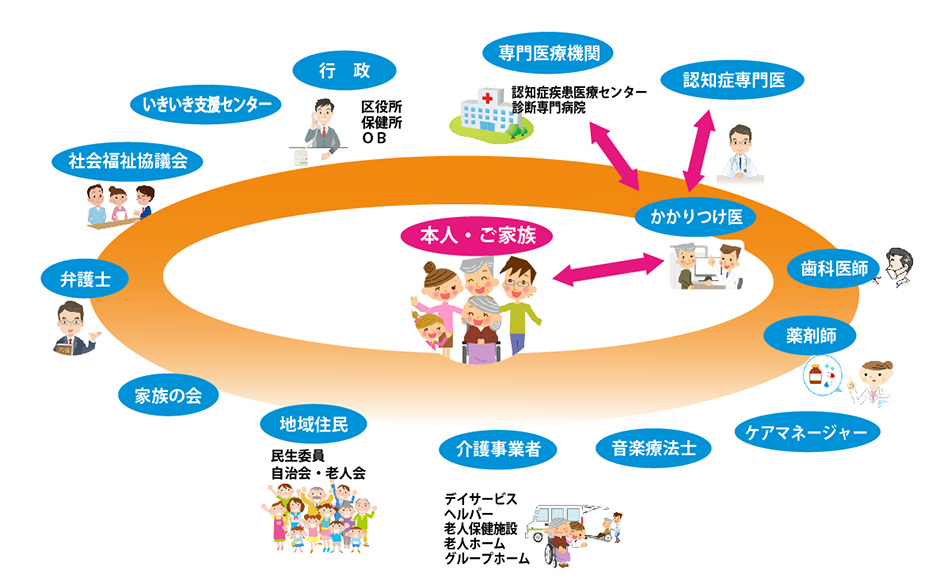

「千種区認知症地域連携の会」は、これらの趣旨に沿って、多職種のメンバー(医師、歯科医師、看護師、薬剤師、介護福祉士、社会福祉士、家族、民生委員、区役所、保健センター、社会福祉協議会、弁護士、音楽療法士など)で、「連携」と「啓発」を重点に置いて活動しております。

先ず、「連携」では、かかりつけ医と専門医療機関(4大学、国立長寿医療研究センター、東部医療センター、愛知県精神医療センター)との連携の強化、行政(区役所、保健所、社会福祉協議会)との連携、医療機関と介護施設・ケアマネジャーとの連携、民生委員、家族の会、自治会との連携、その他、警察、弁護士、薬剤師、等との連携など。「啓発」には、市民向け講演会、市民シンポジウム、専門職研修会などを企画し、実施しております。

認知症になってもご本人の意思が 尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指して、微力ではございますが、少しでもお役に立てることを念願し、活動を続けていきたいと思っております。

これからも皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。

顧問 柴山 漠人

代表世話人 黒川 豊

千種区認知症地域連携の会とは

千種区認知症地域連携の会設立まで

2000年に介護保険制度と成年後見制度が発足しました。当時我が国の地方では過疎化と高齢化が進行しておりましたが、大都市では、まだ高齢化率は高くありませんでした。そして、地方の一部では、例えば、滋賀県ではかかりつけ医と専門医の連携、青森県の地域ネットワーク作りなどがありましたが、大都市では、こうした連携はありませんでした。

千種区で日々診療している中で、認知症の患者さんと家族には、その生活全般に関わるサポートが必要であり、医療と介護の連携、さらに多職種による連携が必要であると感じていた黒川豊(当会代表)と、当時、厚労省主管の認知症介護研究・研修大府センター長だった柴山漠人(当会顧問)が2003年に厚生労働省のモデル事業の「大都市における認知症高齢者を地域で支えるシステムづくり」を企画した際に、千種区医師会の支援を受けて活動を開始することになりました。

2003年12月「千種区認知症地域連携の会」準備委員会を開設

2004年4月 「千種区認知症地域連携の会」を設立し、「大都市における認知症高齢者を地域で支えるシステムづくり」のための厚生労働省モデル事業として活動開始

3年間のモデル事業終了後の2007年からは、地区医師会及び市の支援を得つつ、ボランティアで活動を続けてきました。

主な活動

- 地域全体で認知症の患者さんとご家族をサポートするネットワーク作り

- 啓蒙・普及活動

構成員(世話人)

医師、看護師、介護専門職、行政、歯科医師、薬剤師、弁護士、地域住民、家族会、音楽療法士など

目指すもの

連携の会では、千種区だけではなく他のどんな地域でも取り組めることを目指したシステムを作っております。このシステムを参考にしていただき、構成メンバーも含めて同じようなシステムにすれば、全国どこでも広く連携を取ることが可能になります。

このようにして、認知症患者さんとご家族の方々のお役に立てることが連携の会の本来の目的であり、願いでもあります。

取り組むにあたり、障害になること、困ったことがあれば協力させていただきます。私たちの取り組みを大いに利用していただきたいと思っております。